Artikel: Die Deutsche Bahn wird 2040 klimaneutral

Die Deutsche Bahn stellt alle Signale auf Klimaneutralität. Der Konzern zieht das bisherige Ziel von 2050 um zehn Jahre vor – auf 2040. Es umfasst sämtliche Bereiche der Eisenbahn in Deutschland sowie die globale Logistiktochter DB Schenker. Das Ziel für die Klimaneutralität Deutschlands hat die Bundesregierung für 2045 definiert.

Für ein ausgeglichenes CO₂-Konto bereits bis 2040 wird die DB ihre Werke, Bürogebäude und Bahnhöfe in Deutschland ab 2025 vollständig mit Ökostrom versorgen. Zudem werden die Wärmeversorgung vergrünt, fossile Energieträger wie Heizöl und Erdgas schrittweise abgelöst. Eine höhere Energieeffizienz soll zudem in den kommenden Jahren für sinkende Verbräuche sorgen.

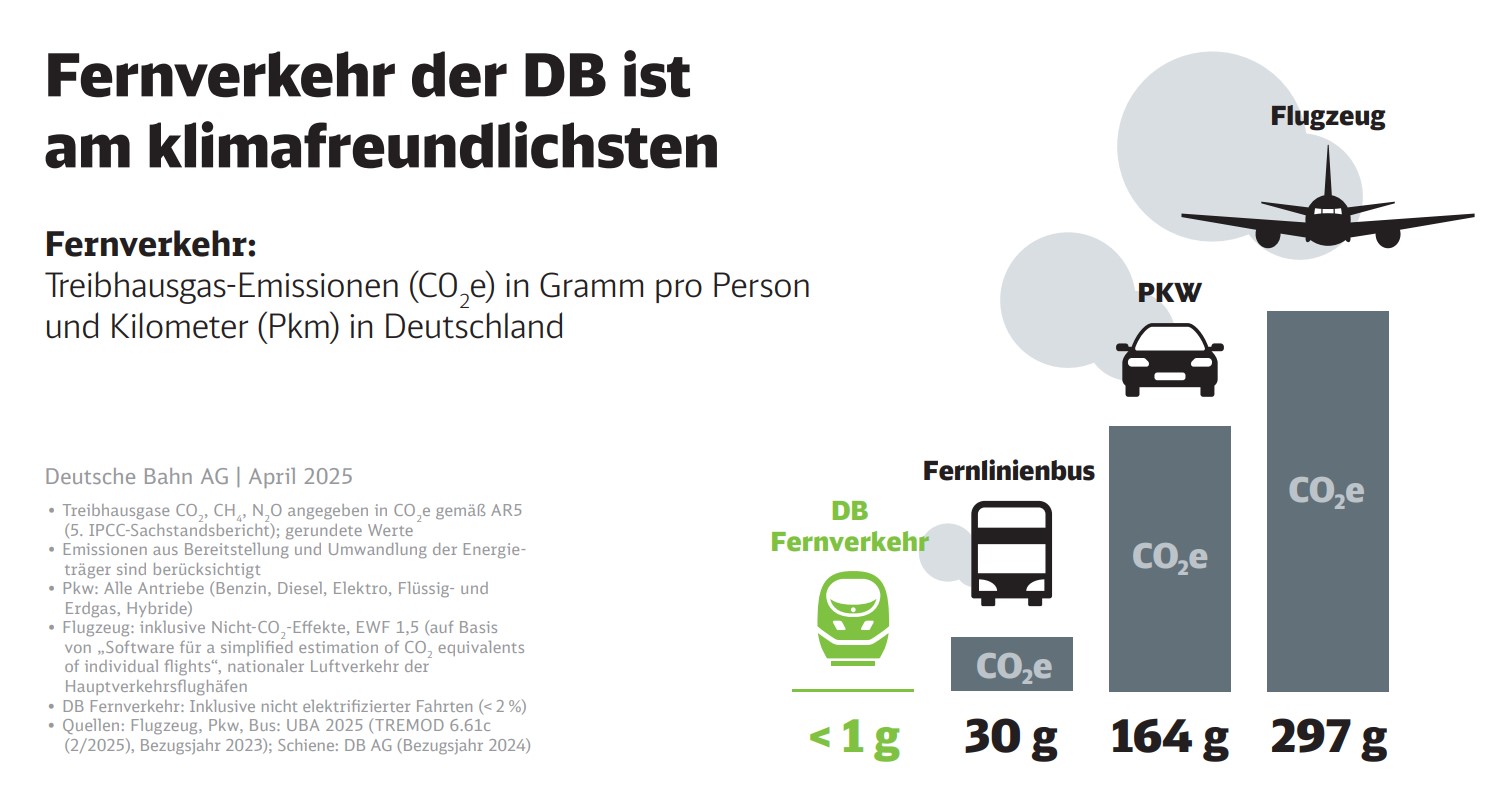

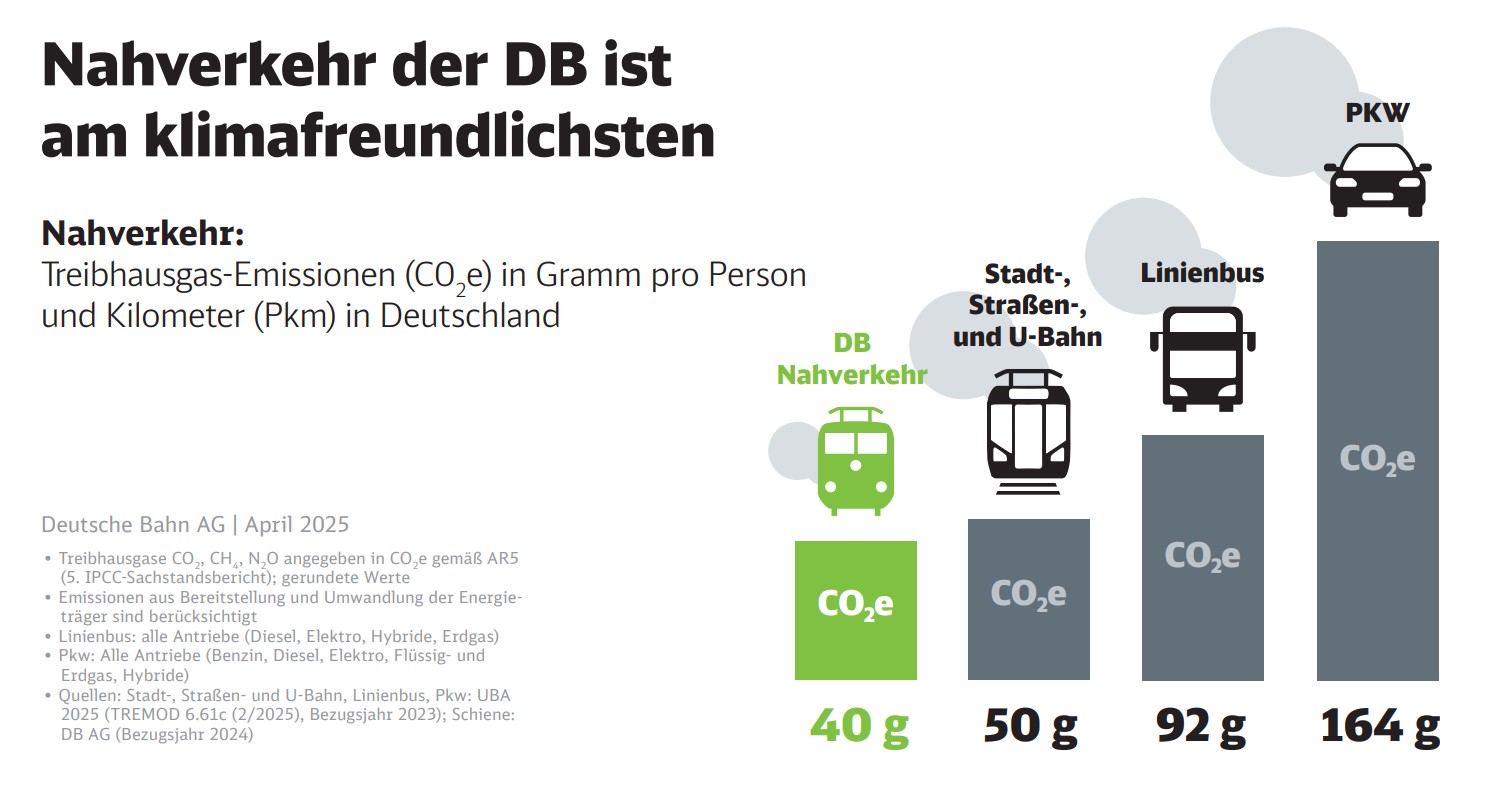

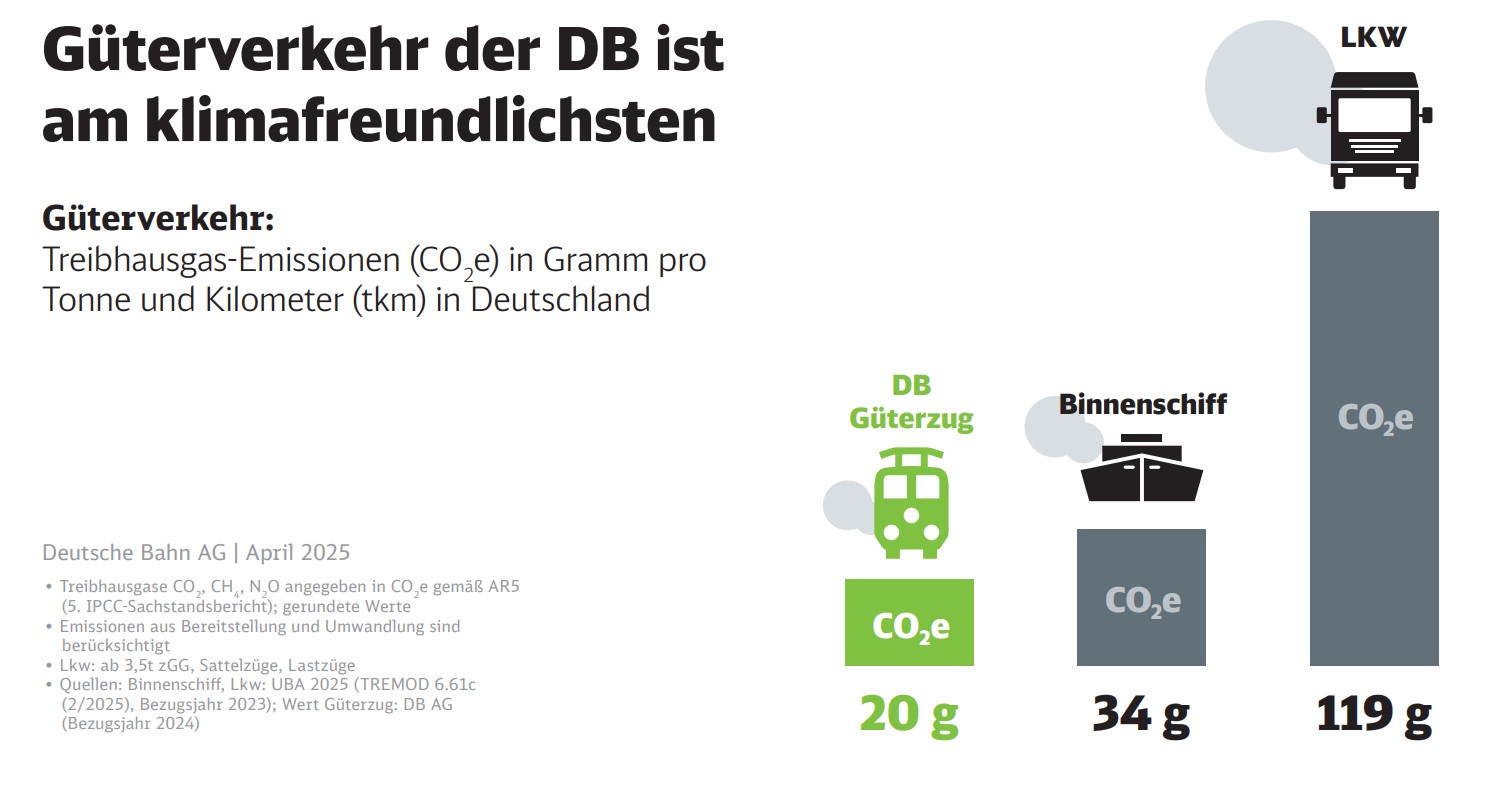

Weniger CO₂ emittiert die DB in den kommenden Jahren auch durch deutlich jüngere Zugflotten im Fern-, Regional- und Güterverkehr sowie durch Investitionen in den Betrieb. Auch durch das Vorantreiben alternativer Antriebe und Kraftstoffe will die Bahn die Klimaneutralität bereits bis 2040 erreichen. Technologieoffene Pilotprojekte, zusammen mit Partnern aus der Industrie, konzentrieren sich auch auf einen grüneren Nahverkehr auf Straße und Schiene. Geplant sind unter anderem die Umstellung der Busflotte von DB Regio auf klimafreundlichere Kraftstoffe, der Bau neuer Infrastrukturen für Akku-Züge, die Versorgung von Brennstoffzellen-Zügen mit Wasserstoff und der Einsatz synthetischer Kraftstoffe auf Straße und Schiene. Positiv auf die Klimabilanz des DB-Konzerns werden sich in den kommenden Jahren auch die Digitalisierung der Schiene sowie technische Umrüstungen, etwa in der Instandhaltung, auswirken.

Download als frei bearbeitbare QuelldateiCopyright: DB AG, unbefristet frei für journalistisch-redaktionelle Zwecke.

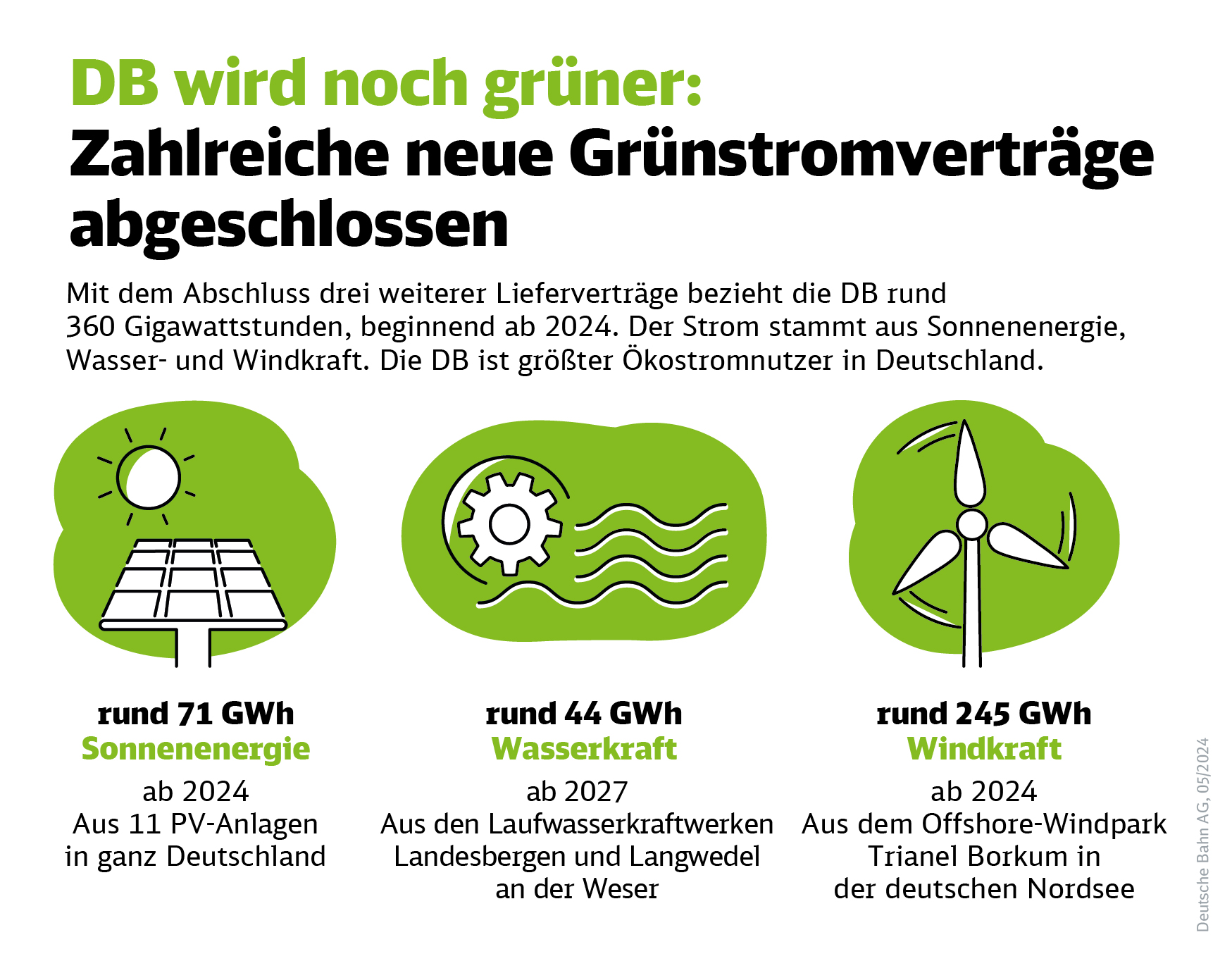

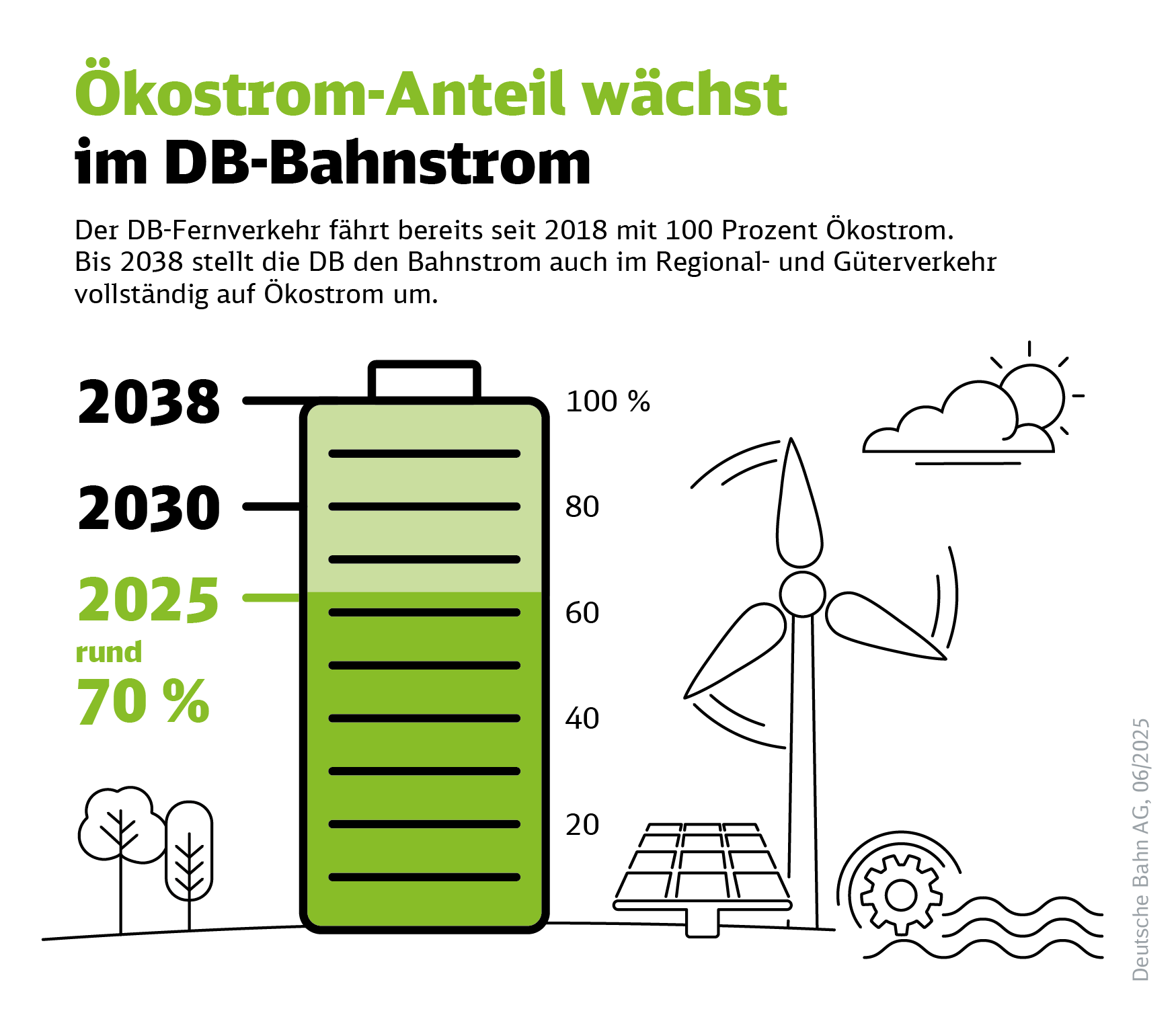

Klima- und Umweltschutz ist in der Strategie "Starke Schiene" als eines der wichtigsten Unternehmensziele verankert. Als Vorreiter beim Klimaschutz deckt die Deutsche Bahn bereits 68 Prozent ihres Bedarfs mit Erneuerbaren Energien - dieser Anteil liegt weiter über dem im öffentlichen Strommix (56 Prozent). Ab 2024 bezieht die DB Ökostrom aus elf Solarstromparks in ganz Deutschland. Diese liefern für die kommenden vier Jahre rund 71 Gigawattstunden Ökostrom jährlich an die DB. Rund 44 Gigawattstunden Grünstrom jährlich fließen ab 2027 aus den Laufwasserkraftwerken Landesbergen und Langwedel an der Weser an die DB. Ab 2024 bezieht die Bahn zudem 245 Gigawattstunden Windenergie jährlich aus dem Offshore-Windpark Trianel in Borkum in der deutschen Nordsee. Weitere Grünstromverträge folgen: fossile Energieträger werden schrittweise und konsequent durch Erneuerbare ersetzt.

Im Rahmen eines Pilotprojekts speist die DB nun erstmalig Ökostrom direkt in das deutsche Bahnstromnetz ein. Die neue Solaranlage befindet sich im schleswig-holsteinischen Wasbek und hat eine Fläche von rund 40 Hektar, was in etwa 70 Fußballfelder entspricht. Der dort erzeugte Strom wird über das DB-Umrichterwerk Neumünster direkt in das 16,7 Hz-Bahnstromnetz eingespeist. Module mit einer Leistung von 41 Megawatt-Peak (MWp) sollen jährlich etwa 38 Gigawattstunden Energie erzeugen, was dem Strombedarf eines Tages im gesamten deutschen Bahnstromnetz entspricht. Mit der Inbetriebnahme der Solaranlage in Wasbek können künftig im Vergleich zur Nutzung von Graustrom bis zu 18.000 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden.

Ende des oberhalb befindlichen Videos

Download als frei bearbeitbare QuelldateiCopyright: DB AG, unbefristet frei für journalistisch-redaktionelle Zwecke.

Wo immer es möglich ist, werden bei der Deutschen Bahn Energie und wertvolle Ressourcen gespart und somit schädliches CO₂ eingespart.